HDDの分解・データ復旧方法 IOデータHDH-Uシリーズ

2004年〜2006年ごろまで発売されていた、IOデータのUSB外付けHDD「HDH-Uシリーズ」と、その姉妹型番の分解とデータの復旧方法です。

このHDDは筐体がアルミパネルで覆われていて、ファンレスながら冷却を考えた設計になっています。

それから、今となってはかなり昔の「IDE(=パラレルATA)」という規格の接続方式を使っています。

そのため、分解したケースから取り出したHDDの中身を別のHDDケースやUSBアダプタを使ってパソコンにつなぐときには、規格を間違えないように注意が必要です。

分解しなくてもデータ復旧できる場合

HDDをパソコンにつないだときに、「フォーマットされていません」「フォーマットする必要があります」「フォーマットしますか?」と表示されたときは「論理障害」のエラー表示ですので、HDDを分解しなくてもデータが取り出せる可能性が高いです。

詳しい説明と具体的な作業手順については次のページを御覧ください。

主な仕様

- 発売時期;2004-2006年頃

- インターフェース;USB2.0(姉妹機種の一部にLAN接続やIEEE1394あり)

- 内部HDD形式;3.5インチのIDE(=パラレルATA、PATAとも)

- 外見上の特徴;全体がアルミ製のパネル、フレームは黒いプラスチック

分解難易度

- 難易度2(5段階で1が最もカンタン、5が最も難しい)

- プラスのネジを6本外すだけ。ネジはよくある普通のプラスのネジ。サイズはPH2。

- 分解するのに5分ぐらいでできて、とてもカンタンです

対象型番

HDH-Uシリーズ・基準モデル

| 型番 | 容量 | 色 |

|---|---|---|

| HDH-U300 | 300GB | アルミ+ブラック |

| HDH-U250 | 250GB | |

| HDH-U160 | 160GB | |

| HDH-U120 | 120GB |

HDH-Uシリーズ・姉妹モデル

| シリーズ名 | 型番 | 備考 |

|---|---|---|

| HDH-US |

| HDD回転数7200/分の高速モデル |

| HDH-US-SQ |

| HDD回転数7200/分の高速モデル、USBメモリ添付 |

| HDH-SU |

| 暗号化・セキュリティ機能 |

| HDH-USR |

| 対衝撃センサー搭載、暗号化・セキュリティ機能 |

| HDH-USR2 |

| 対衝撃センサー搭載、暗号化機能、高速読み書き |

| HDH-UEH |

| USBハブ搭載 |

| HDH-UL |

| USB2.0接続とLAN接続の両対応 |

| HDH-SUE |

| USB2.0接続とIEEE1394の両対応 |

| HDH-SUEH |

| USB2.0接続とIEEE1394の両対応、USBハブ搭載 |

分解手順

1) このHDDは後ろにあるネジを2つ外すだけで、外側のケースを開く事が出来ます。

外すネジは、HDDを立てたまま後ろから見て上と下の部分です。

ドライバーのサイズは、「プラスのPH2」です。

電源コードが直付けされているすぐ上にもネジがありますが、これは外しません。

2) まずは、上下のネジを2つとも外します。

3) 2つともネジを外したら、上下ともある黒いフレームを後ろの方にずらして外します。

4) 黒いフレームが2つとも外せたら、HDDを寝かせた状態にします。

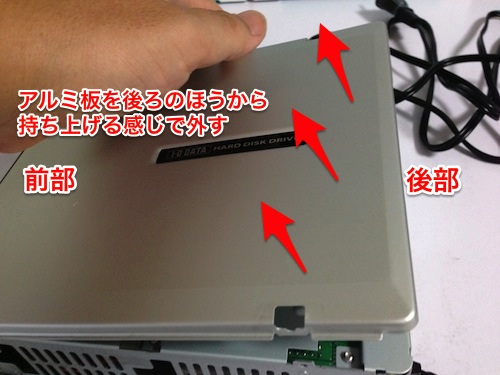

そして、サイドのアルミパネルを後ろの部分をゆっくり持ち上げる感じで外します。

アルミパネルは2つあるので、どちらから先に外しても構いませんが、2つとも外します。

5) アルミパネルを外したら、中身のHDDのラベルが見えてない方に向けます。

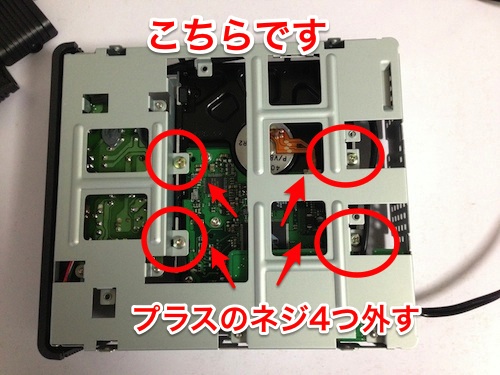

6) HDDを留めているネジ4つを外します。

ネジのサイズはケースを留めていたネジと同じ、プラスネジでPH2です。

写真の右下のネジはちょっと奥まったところにあるので、わかりにくいかもしれません。

7) ネジが外せたら、HDDが落ちないように手で支えながら、HDDのラベルが見えてる方に向きを変えます。

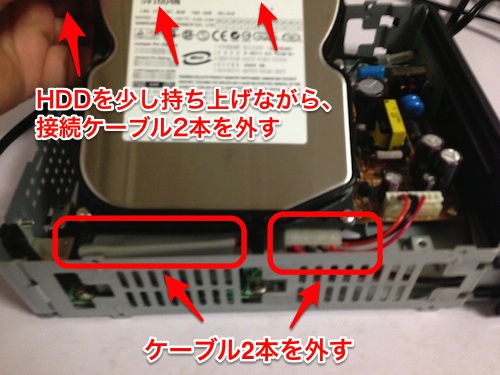

それから、HDDを少し持ち上げながら、HDDにつながっているケーブル2本をゆっくりと手で外します。

8) まず、外しやすい向かって右手の白いケーブルから外します。

ゆっくりと手で引っ張ってやれば、カンタンに外せます。

9) 次に、残りのグレー・黒いケーブルを外します。

外し方はさっきの白いのと同じですが、こちらのほうが少し固いかもしれません。

10) HDDがうまく取り出せました。

HDDは、2005年ごろまで使われていた、今となってはかなりなつかしいIDE(パラレルATA)接続の3.5インチのHDDでした。

このあと、HDDケースやUSBアダプターの説明をしますが、最近はIDEではなく、SATAという接続形式がほとんどなので、店でケースやアダプターを買うときは間違わないように注意してください。

データ復旧方法

取り出したハードディスクを、「IDE接続形式」の別の3.5インチのハードディスク・ケースに入れて、パソコンと接続してみます。

間違えて、現在一般的な「SATA接続形式」を買わないように注意してください。

うまくいけば、パソコンから認識できて、今までどおり外付けのハードディスクとして使い続けることができます。

このやり方でパソコンから認識できた場合は、今まで使っていたハードディスク・ケースの基板や電源の部分が故障していたことになります。

パソコンから認識できなかったり、データの復旧・復元ができないときは、次の記事も参考にしてください。

データ復旧できなかった場合は

上記のいずれの方法でもデータ復旧ができない場合は、ハードディスクの故障具合がより複雑ですので、データ復旧専門の当社をご利用ください。

素人判断で下手に色々といじくりまわすと、復旧できたかもしれない状況を悪化させてしまいます。

また、「自分で復旧作業をするのは不安なので、最初から専門家に任せたい」という方も、当社までご連絡ください。

当社のデータ復旧のご案内

復旧料金は復旧データ納品後に後払い

復旧失敗時は復旧料金0円、ただし宅急便の往復送料実費のみご負担

作業日数は2-3日(症状により延長の場合あり)

・HDD:33,000円

・NAS:55,000円

(RAID対応の場合は22,000円追加)

(当社ではHDDの内部分解が必要な重度の物理障害には対応していません。ただし、重度でも対応可能な提携他社を紹介することができますので、重度の場合でもご連絡ください。)